Akropolis (Athen)

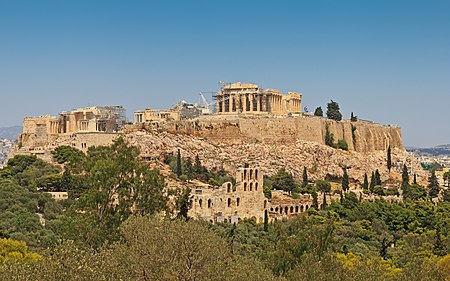

Die Akropolis in Athen (altgriechisch ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν hē Akrópolis tôn Atʰēnôn; neugriechisch η Ακρόπολη της Αθήνας i Akrópoli tis Aθínas, „die Oberstadt Athens“) ist die wohl bekannteste Vertreterin der als Akropolis bezeichneten Stadtfestungen des antiken Griechenlands. Die Athener Akropolis mit ihren bemerkenswerten Gebäuden wird deshalb oft einfach „die Akropolis“ genannt. Den ältesten Teil der Stadt Athen ließ Perikles nach der Zerstörung durch die Perser unter Leitung des berühmten Bildhauers Phidias von den Architekten Iktinos und Kallikrates sowie Mnesikles neu bebauen. Auf einem flachen, 156 m hohen und die angrenzenden Stadtgebiete etwa 60 Meter überragenden Felsen stehen die zwischen 467 v. Chr. und 406 v. Chr. erbauten Propyläen, das Erechtheion, der Niketempel und der Parthenon, in dem eine kolossale Statue der Göttin Athene aus Gold und Elfenbein stand. Eine stark verkleinerte Replik der Statue befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum in Athen. Die Akropolis in Athen ist seit 1987 Teil des UNESCO-Welterbes. Laut Theodor Heuss ist die Akropolis neben Golgota und dem Kapitol einer der Hügel, auf denen Europa gründet. Der griechische Staat hat aus demselben Grund die Akropolis mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.

Auszug des Wikipedia-Artikels Akropolis (Athen) (Lizenz: CC BY-SA 3.0, Autoren, Bildmaterial).Akropolis (Athen)

Περίπατος Ακρόπολης (Νότια κλιτύς), Athen Άνω Πετράλωνα (3η Κοινότητα Αθηνών)

Geographische Koordinaten (GPS) Adresse In der Umgebung Auf Karte anzeigen

Geographische Koordinaten (GPS)

| Breitengrad | Längengrad |

|---|---|

| N 37.971527777778 ° | E 23.726527777778 ° |

Adresse

Παρθενών

Περίπατος Ακρόπολης (Νότια κλιτύς)

105 58 Athen, Άνω Πετράλωνα (3η Κοινότητα Αθηνών)

Attika, Griechenland

Bei Google Maps öffnen